ちょこっと豆知識

災害はいつ訪れるかわからないからこその・・・・・!!

2023-01-10

かんぽ生命が実施した「資産の防災に関する調査」によると、普段から防災対策を意識している人でも重要書類の管理や保管の工夫といった資産の防災は盲点になっていることが判明した。

つまり防災対策が出来ている人でも7割以上の人が資産の把握や手続きの為に必要となる重要書類の防災(資産の防災)が出来ていないということである。

災害はいつ訪れるかわからないからこそ、資産の防災も早めに対応したいものです。

災害はいつ訪れるかわからないからこそ、資産の防災も早めに対応したいものです。

手軽に誰でも取り入れやすい寒さ対策!!

2022-12-12

前回掲載した「寒さの原因」をもとに、

大きな資金を必要としないで、

【手軽に誰でも取り入れやすい寒さ対策】

を紹介します。

対策 その1

プチプチ(緩衝材)・断熱シートを窓にはる

窓ガラスやアルミサッシのガラス部分に、プチプチ(緩衝材)や断熱シートを貼り付けるのは手軽にできるおすすめの寒さ対策です。

室内の暖気がガラスを通して外へ出ることを防いでくれます。

近年は窓ガラスに貼ることを想定した可愛らしい模様入りのプチプチや専用シートも販売されているため、選ぶ楽しみもあります。

100円均一でも購入できるのでお手軽に出来る断熱工事となりそうです。

大きすぎると隙間ができやすく、小さすぎると冷気が漏れてしまうため、窓に適した大きさのカーテンを取り付けましょう。

また、カーテンの生地はできる限り分厚いものがおすすめでしょう。

対策 その3

テープをはる

隙間風を防ぎたい方は、テープで塞いでみるのもよいでしょう。

自宅にあまっているテープでも構いませんがおすすめは専用のテープを使用すること。

隙間風を防ぐ目的で厚みのあるテープが、ホームセンターやネット、100円均一などでも販売されています。

隙間風が侵入しにくくなるため、外から冷たい風が入り込んだり、部屋の暖かい空気が逃げたりしにくくなります。

テープの貼り付けは、以下のような隙間風が生じやすい場所がおすすめです。

・引き違い戸の隙間

・アルミサッシのふち

・開き戸の上下部分の隙間

対策 その4

家の寒さを改善するリフォーム

現状の問題を手軽に軽減できる方法を紹介しましたが、家自体に問題がある以上、根本的な解決とはいえません。

また、対策に使用するアイテムの多くは消耗品のため、場合によってはシーズンごとに買い替える必要もあります。

上記の対策で効果を感じない場合や、寒さ対策を根本的に解決したい方は、リフォームを検討してはいかがでしょうか。

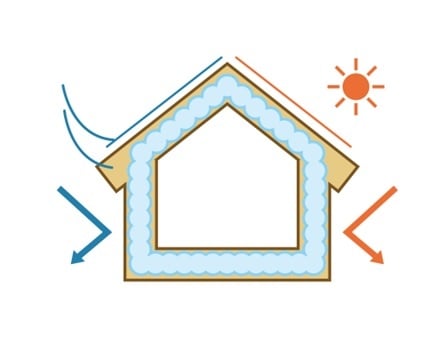

壁・屋根の断熱リフォーム

壁や屋根の断熱リフォームは家の外壁などの外枠で冷気を防ぐため、高い断熱効果が期待できます。

天井への断熱材設置は比較的低予算でも可能ですが、壁への設置は一度、壁を取り外すといった工事が必要となる場合もあります。

床下の断熱リフォーム

足元が冷え込むのであれば、床下の断熱リフォームが最適です。床下からの冷気を防止するためのリフォームで、足裏の冷えを防止することにより全身の冷えを防ぐことにつながります。

小椋設計事務所は、さまざまなお家のリフォームを手掛けてきた経験豊富な会社であり、

リフォームを既に行ったOBのお客様からは多くの感謝の声をいただいている実績のある会社です。

同じ住宅は2つとありません。

あらゆるお住まいの悩みに適した施工を行ってきた小椋設計事務所ならではの、豊富な経験と知識によるご提案で、最適なリフォームを提供します。

冬本番が到来、寒い冬を乗り切るには!! 【寒さの原因】

2022-12-05

12月になり本年も残りわずかとなりました。

気温も低下し、いよいよ 冬本番といった雰囲気です。

冬本番といった雰囲気です。

家の中が寒いなと感じた際に、「うちの家は古いからなぁ 」と諦めてはいませんか?

」と諦めてはいませんか?

」と諦めてはいませんか?

」と諦めてはいませんか?必ずしも家の老朽化のみが寒さに影響しているわけではないのです。

思わぬところに原因があるのかもしれません。

まずはそんな寒さの原因を探ってみましょう。

アルミといえば、自動販売機で売っているジュースもアルミ缶に入っています。

夏の暑い時期に自販機から取り出してすぐは缶ジュースもキンキンに冷えています。

しかし、時間が経つにつれ夏の外気温の影響で温くなるのは誰しも経験済みでしょう。

それくらいアルミは外部(内部)の熱を内部(外部)に伝えてしまうということですね。

アルミサッシの窓枠を使っている住宅の場合、どうしても部屋の中で温められた空気は窓付近で冷やされてしまいます。

暖房をつけても足元が冷える場合は、もしかするとアルミサッシによって空気が冷やされているからかもしれません。

外につながる扉は、構造上ゴムパッキンで隙間風を防いでいます。

しかし経年劣化により、すり減りが起きたり、ヒビ割れが生じたりすることで、パッキンの機能が低下し隙間風が入ることもあります。

また、アルミサッシや障子、ふすまなど引き違い戸は劣化の有無に関わらず、わずかな隙間ができる構造となっています。

隙間風が入る部屋というのは、冷たい空気が室内に入るだけでなく、暖房で温めた空気も室外へ逃げてしまい寒くなるのも原因でしょう。

断熱材の中には年月が経つと湿気等の水分を断熱材が含んでしまい所定の箇所からズレ、十分に断熱材の機能を発揮していないケースもあります。

特に、天井が高い吹き抜け等のある家ほど暖気が生活スペースから高い位置に留まってしまうため、暖房が効いていないように感じてしまいます。

前述したとおり、家の寒さはさまざまな原因が考えられます。中には暖房の設定温度を上げても解決しにくいものもあるため、原因に合った対策が必要です。

次回は手軽に取り入れやすい寒さ対策をご紹介します。

家を新築するときの名義は・・・・・❔ No.2

2022-11-16

前回は夫婦共有名義のメリットについてお話しましたが、

対してデメリットはどのようなものでしょうか。

〔1.不動産の処分に共有者全員の同意が必要になる〕

処分には、建物を取り壊すなど物理的なものと、不動産の売却のように権利的なものがありますが、どちらの処分に対しても、共有者全員からの同意の意思をもらう必要があります。

〔2.離婚時の財産分与が複雑になる〕

夫婦で共有名義の場合、売却して現金で折半するといった合意が出来れば話が早いのですが、実際は「離婚後も住みたいから家が欲しい」といったお話はよくあるものです。

〔3.持分割合と出資割合をそろえないと贈与税が発生する〕

持分割合の決め方によっては、贈与税が課税されることにも注意が必要です。

共有不動産を購入する際、支払った費用の割合と持分の割合がずれていると差額分は贈与があったとみなされてしまいます。

当然、費用を全く負担していないのにも関わらず、共有者として登記した場合も贈与税が課税されますので注意しましょう。

今回、例に上げた部分は一例とはなりますが、共有名義にすることはメリットもあればデメリットとなる事もあります。

一度共有名義にした後に個人名義にするのは難しいものです。

多くの内容からご自身に合った名義はどちらなのか判断してください。

家を新築するときの名義は・・・・・❔ No.1

2022-11-10

〖共有名義〗とは

1つの不動産(家や土地)を複数の人で所有していることを指します。

実際には不動産を複数に分割することは出来ないので、「持分」といった形で、その不動産に対する割合を所有している形となります。

夫婦共有名義のメリット

〔1.住宅ローンの借り入れ可能額が多くなる〕

昨今、現金のみでの不動産購入されるケースは少ないです。

多くの場合は住宅ローンを利用し家の建築、購入を検討する事になるのですが、住宅ローンを借りる際には審査が行われます。

資産や年収といった事も審査対象となる為、共働きの夫婦であれば、1人よりも夫婦2人の方が、年収等も多くなり審査において有利に働き、借りれる金額も多くなる傾向にあります。

〔2.住宅ローン控除を共有者の人数だけ受けられる〕

住宅ローン控除は住宅ローン減税とも呼ばれ各年末の住宅ローン残高に対して1%が所得税、住民税より10年間または13年間控除される仕組みです。

一人では控除額が余ってしまう場合でも共有にすることで出来る限り余すことなく制度を利用することが出来ます。

〔3.相続税を節約できる〕

名義人が亡くなった場合、不動産は遺産となり相続の対象となります。

遺産の相続には高額な相続税が掛かる場合がありますが、仮に共有名義で半分所有の場合、相続税の支払いは半分にでよいことになります。

〔4.団体信用生命保険(団信)への同時加入が可能となる〕

団信とは、債務者が死亡、高度障害状態になった際に住宅ローンの残債をゼロにする保険です。

夫婦等、連帯債務の場合二人で団信に加入できるものもあり、団信に加入していた場合どちらかが死亡した場合、死亡した人が負担するはずだった残債がゼロとなるものもあります。

健康で長生き!が一番ですが、あくまでも保険として検討する価値はあるものです。